50年代,新中国刚刚成立,那时候童年能玩的游戏非常缺乏。但玩是孩子的天性,就算物质再缺乏,孩子们照样能找到可以玩耍的游戏方式。玻璃球、木头枪等等是那时最流行的玩具。虽然比不了现代的电子产品,却也丰富了那时候孩子的童年回忆。

木手枪

男孩子们喜欢用木手枪玩抓强盗的游戏。

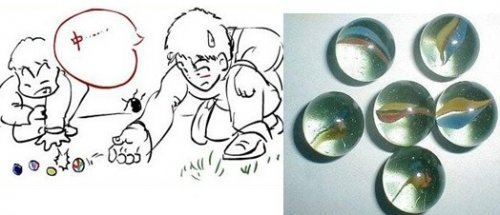

弹溜溜蛋

几人相约,选择一个小小的场地,各自将自己的玻璃球找个位置放下,然后通过划拳决定先后次序。先开局人瞄准临近的别人的玻璃球,让大拇指突然弹出,将食指夹着的玻璃球弹向前方,来击打对方的玻璃球,击中了就赢得了这个“溜溜蛋儿”。如果没有弹中,则由对方继续来弹打你的或者是别人的“溜溜蛋儿”。

还有一种玩法,就是在平地上挖一个或者几个小泥坑,将这坑就叫作“营”,玩的人如果把自己的玻璃球弹进了坑儿中,就获得了再一次“弹击”、“射击”的权力。

后来还衍生出来的游戏还有,划定一个小圈圈,由玩者开始“下宝”,每人压几个的话,大家统一。压好后,分别在指定的位置开始,用自己手里的“溜溜蛋儿”远距离弹击那圈中的“蛋儿”,凡是弹出来的,就归弹击者所有了。如果,自己的“溜溜蛋”非但没有击打出胜利品,反而也进入那个小圈儿中,则宣布那个“溜溜蛋儿”“死了”。和压宝那些一样,成为圈中的“宝”,可以供大家继续争夺击打了。

这种简单、有趣的游戏一直玩过好多年。

跳格子

在地上画图(长约3米,宽约1.5米)。准备一块瓦片。

游戏规则:两人游戏。进行时单腿着地,弹跳进行,按箭头指向踢瓦片,每格踢一次,不得踢出格外,不得压线,另一只脚不得落地。如能环绕一周顺利回到原地,则可割地一块。下次经过自己的割地时双脚可落地休息一会。割地较多的一方为赢。

丢手绢

多人游戏。开始前,推选出一个丢手绢的人,其余的人围成一个大圆圈坐下。游戏开始,大家一起唱歌,“丢啊,丢啊,丢手绢,轻轻地放在小朋友的后边,大家不要告诉他。快点快点抓住他,快点快点抓住他。”被推选为丢手绢的人沿着圆圈外行走。

在歌谣唱完之前,丢手绢的人要不知不觉地将手绢丢在其中一人的身后。被丢了手绢的人要迅速发现自己身后的手绢,然后迅速起身追逐丢手绢的人,丢手绢的人沿着圆圈奔跑,跑到被丢手绢人的位置时蹲下,如被抓住,则要表演一个节目。如果被丢手绢的人在歌谣唱完后仍未发现身后的手绢,而让丢手绢的人转了一圈后抓住的,就要做下一轮丢手绢的人,他的位置则由刚才丢手绢的人代替。

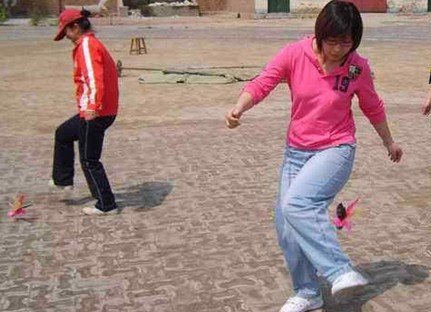

踢毽子

当子儿

两人面对面坐下,先由一方将一把碎石子散扔在地上,再将一颗扔向空中,趁这当儿用手尽量拾抓地上的石子,随后再接住空中落下的石子。然后将抓起来的石子放入另一手中,继续以上动作,直到将地上的石子抓完。接不住空中石子为失败,游戏交给对方进行。最后以抓拾的石子数定输赢。

别老杆儿

先堆上一小堆土,再准备30多根20厘米长的麦秆。将麦秆散摔在土堆上,双方各用一根麦秆,依次将土堆上的麦秆一一挑出来,动作过程中不能惊动其他的麦秆,谁挑的麦秆多谁胜。

投瓦儿

三米以外立一片瓦块,用另一块瓦片投过去,投中后,单腿弹跳过去,拾起瓦片再弹跳折回来,算赢一局。

抬花轿

两个人面对面将四只手挽在一起,让第三个人骑在上面抬着跑。

扣麻雀

扫出一片雪地,撒上一层麦糠之类的东西,支上竹筛子,在支棍上拴一条细绳,抓住绳子另一头远远地躲起来,等到成群的麻雀飞来钻到筛子底下寻食时,拉动绳子,一次能扣住好几只麻雀。

掏麻雀

“小麻雀,唧唧喳,房檐底下是你家------”。那时乡下的房屋都是用高粱秆造顶,所以麻雀很容易在上面造窝。一到晚上,儿童们三五成群去掏麻雀。房子都不高,踩在另一个孩子的肩上就够得着。有意思的是,晚上用手电筒一照,麻雀在窝里既不敢飞,也不敢动,束手就擒。

滚铁环、放风筝、捏泥人、翻花绳、抽陀螺、抓骨拐、扔沙包、跳皮筋、打水漂……无数经典的老游戏伴随着人们度过了快乐的童年。

在物质贫乏的年代,中国百姓接受简单的生活、将“天人合一”的理念应用到生活的方方面面。他们将坚韧、乐观、苦中作乐的精神发挥的淋漓尽致。孩子们运用着自己的想象,将身边一切可以利用的东西都变成了自己的玩具:春天牵着自制的风筝在田野上奔跑、夏天在家门前的小河里嬉戏、秋天一片片金黄的落叶成了孩子们手中比试的“武器”、冬天结了冰的河面又成了他们天然的游乐园。孩子们在这样的游戏中强健了体魄,拥有了友情。